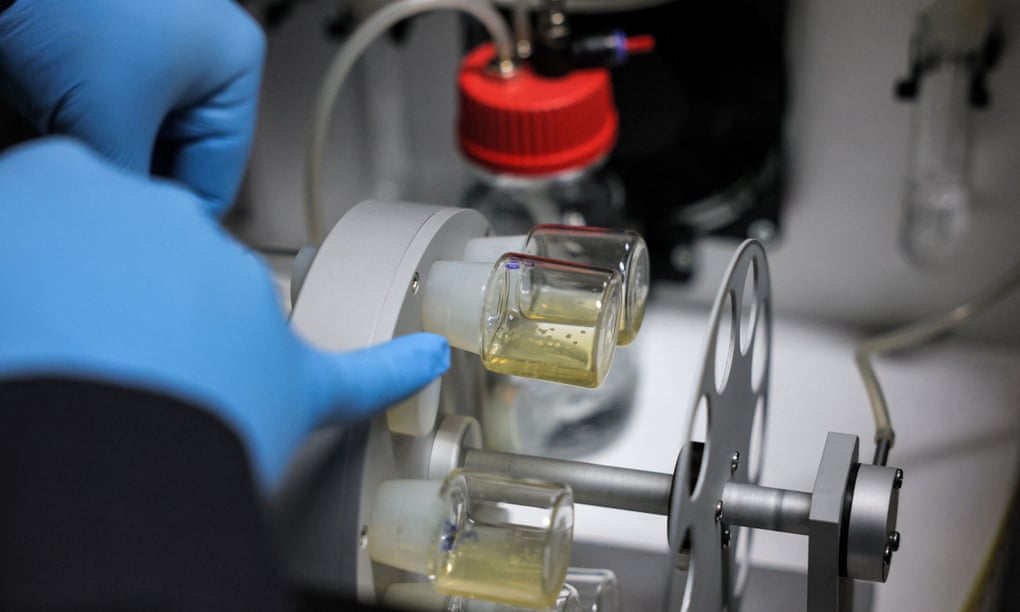

In einem Labor in Cambridge bringt eine Gruppe von Wissenschaftlern eine neue Lebensform zur Welt: synthetische menschliche Embryonen. Ich spreche nicht von Roboterbabys oder Androiden, sondern von Embryonen, die mit Stammzellen erzeugt wurden und völlig ohne Eizellen oder Spermien auskommen.

Obwohl diese synthetischen Strukturen denen in den frühen Stadien der menschlichen Entwicklung ähneln, verfügen sie weder über ein schlagendes Herz noch über die Rudimente eines Gehirns. Dazu gehören jedoch die Zellen, aus denen typischerweise die Plazenta, der Dottersack und der Embryo selbst entstehen würden.

Epische Schöpfung

Es ist der Lehrer Magdalena Zernicka-Goetz, der University of Cambridge und dem California Institute of Technology, fahren diese kühne Erkundung des mysteriösen „Schwarzen Lochs“ der Embryonalentwicklungsperiode. Denn derzeit dürfen Wissenschaftler Embryonen im Labor nur bis zu einer gesetzlichen Grenze von 14 Tagen züchten.

Selbst diese synthetischen Embryonen werden natürlich keine Möglichkeit haben, über Laborreagenzgläser hinauszugehen. Sie bieten jedoch eine wertvolle Gelegenheit, zu untersuchen, wie der Beginn des menschlichen Lebens funktioniert, und möglicherweise herauszufinden, welche Prozesse schiefgehen und zu genetischen Störungen oder Fehlgeburten führen können.

Synthetische Embryonen, Wettlauf um Wissen

Die Welt der Wissenschaft befindet sich in einem hektischen Wettlauf darum, die Geheimnisse rund um den allerersten Teil unseres Lebens zu entschlüsseln. Das Team von Professor Żernicka-Goetz und ein Konkurrenzteam am Weizmann-Institut in Israel sie hatten bereits demonstriert dass Stammzellen von Mäusen dazu angeregt werden könnten, embryonale Strukturen zu bilden, komplett mit Darmtrakt, Gehirnrudimenten und schlagendem Herzen.

Diese neue Welle der Forschung hat es dem Gesetz schwer gemacht, Schritt zu halten. Im Augenblick, diese Entitäten Im Labor angebaute Pflanzen fallen im Vereinigten Königreich und in den meisten anderen Ländern unter die geltende Gesetzgebung, was große ethische und rechtliche Fragen aufwirft.

Sorgen um die Zukunft

Es ist unklar, ob sich diese synthetischen Embryonen theoretisch zu einem Lebewesen entwickeln könnten. In der Vergangenheit sahen aus Mäusezellen gewonnene synthetische Embryonen fast identisch mit natürlichen Embryonen aus, aber als sie in die Gebärmutter weiblicher Mäuse implantiert wurden, entwickelten sie sich nicht zu lebenden Tieren.

Es bleibt ein großes Fragezeichen, ob das Hindernis für eine fortgeschrittenere Entwicklung rein technischer Natur ist oder eine grundlegendere biologische Ursache hat. Und dies erhöht nur die Dringlichkeit einer strengeren Gesetzgebung, einer neuen bioethischen Herausforderung.

Der aktuelle wissenschaftliche Wettlauf scheint nicht die Absicht zu haben, langsamer zu werden: Die Welt muss bereit sein, mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten und gefährliche Abweichungen zu vermeiden.