Kriege, Katastrophen, Ungerechtigkeiten: Die Welt geizt nicht mit schlechten Nachrichten. Doch so sehr sie uns zunächst schockieren, mit der Zeit neigen wir dazu, uns selbst an die tragischsten Ereignisse zu gewöhnen. Diese Form der Gleichgültigkeit ist ein Abwehrmechanismus unserer Psyche, kann aber zu einem zweischneidigen Schwert werden. Denn wenn es uns einerseits ermöglicht, trotz allem voranzukommen, besteht andererseits die Gefahr, dass wir weniger sensibel und weniger geneigt sind, etwas zu ändern.

Wie können wir diese „Sucht“ nach Tragödien vermeiden, die zunehmend mit unserer hypermediatisierten Zukunft verbunden ist? Hier sind ein paar Vorschläge.

Der Virus der Gleichgültigkeit im digitalen Zeitalter

Seien wir ehrlich: Im Zeitalter der sozialen Medien und der Informationen rund um die Uhr ist es praktisch unmöglich, der Flut an schlechten Nachrichten zu entkommen. Kriege, Naturkatastrophen, Gewalt: Eine Schriftrolle reicht aus, um von einer Welle des Schreckens überflutet zu werden. Für manche wird es zu einer Pathologie. Und wenn wir uns zunächst verärgert, wütend oder hilflos fühlen, dann lässt dieses Gefühl nach einer Weile nach. Wir gewöhnen uns daran, wir „normalisieren“.

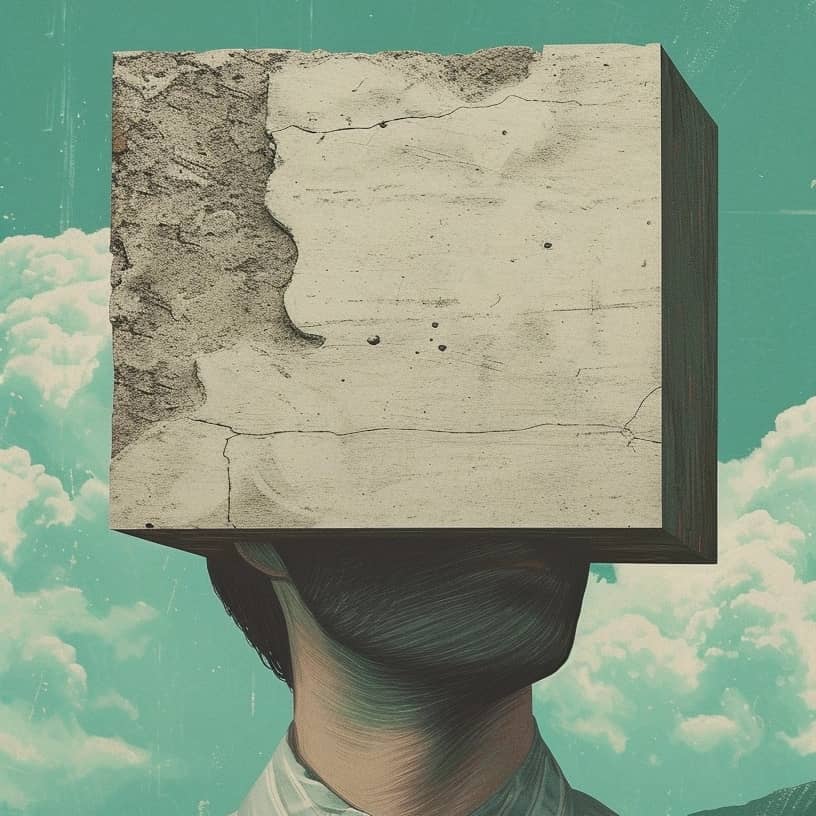

Es ist, als ob die ständige Konfrontation mit den Tragödien der Welt uns immun und betäubt macht. Ein bisschen wie ein Virus, der durch seine Vervielfältigung letztendlich unsere emotionalen Abwehrkräfte schwächt. Es handelt sich um einen wissenschaftlichen Prozess, der angeprangert wird mehr als eine Suche. Wenn wir nicht aufpassen, laufen wir Gefahr, von Apathie und Gleichgültigkeit angesteckt zu werden. Eine wahrhaft existenzielle „Pandemie“.

Schwarzer Spiegel: Wenn der Bildschirm zu einem Zerrspiegel wird

Wer ist der wahre „Patient Null“ dieser Suchtepidemie? Viele zeigen mit dem Finger auf die Medien und die Technologie. Und das nicht ohne Grund: Schließlich sind sie es, die entscheiden, was und wie wir uns zeigen, die die Agenda unserer Anliegen diktieren. Und indem sie uns immer mit den gleichen Bildern und den gleichen alarmierenden Schlagzeilen füttern, werden wir am Ende desensibilisiert.

Ein bisschen wie in dieser Folge von Black Mirror, die dystopische Serie, die die dunklen Seiten der Technologie zeigt. Manche Menschen sind gezwungen, sich stundenlang Videos von Gewalt und Gräueltaten anzusehen, bis die Betroffenen nicht mehr reagieren. Der Bildschirm wird zum Zerrspiegel, der uns ein verzerrtes Abbild der Realität vermittelt. Wenn wir weiterhin darauf starren, riskieren wir, uns selbst nicht mehr zu erkennen.

Der Impfstoff ohne Impfungen: Bewusstsein

Die Pandemie der Gleichgültigkeit ist kein unvermeidliches Schicksal. Wir können immer noch Antikörper entwickeln, um dieser emotionalen „Normalisierung“ zu widerstehen. Der erste Schritt? Seien Sie sich dessen bewusst: Erkennen Sie, dass wir ja, weniger sensibel und einfühlsam werden. Und nein, es ist weder normal noch akzeptabel.

Dann geht es darum, unsere „Mediengewohnheiten“ zu ändern. Anstatt Nachrichten passiv zu konsumieren, tun wir es aktiv und bewusst. Wählen wir verschiedene Quellen aus, tauchen wir tiefer in die Themen ein, die uns am Herzen liegen, und fragen wir uns nach dem Kontext und den Ursachen der Ereignisse. Und vor allem: Lasst uns nicht nur zusehen, sondern auf unsere kleine Art und Weise handeln, um Dinge zu verändern.

Aber wie kann man sagen, dass hier alles normal ist?

Ghali, „Mein Haus“, 2024

Die Zukunft ist ungewiss, aber die Heilung von der Gleichgültigkeit hängt (auch) von uns ab

Angesichts der großen Tragödien der Welt fühlt man sich leicht hilflos, aber unterschätzen wir nicht die Macht kleiner täglicher Taten. Sich informieren, diskutieren, andere sensibilisieren, die Anliegen unterstützen, an die wir glauben: Das alles sind „Impfstoffe“ gegen Gleichgültigkeit. Und sie können tatsächlich einen echten „Dominoeffekt“ der Sensibilisierung und Beteiligung auslösen, aber es braucht Zeit und Konsequenz.

Um es klar zu sagen: Die Zukunft ist nicht geschrieben. Mit dem Fortschritt von Technologie und Medien ist die Gefahr einer Pandemie der Gleichgültigkeit realer denn je. Die Fotografie dieses Augenblicks ist gnadenlos. Aber es liegt an uns, zu entscheiden, ob wir uns überwältigen lassen oder eine „emotionale Widerstandsfähigkeit“ entwickeln, die es uns ermöglicht, der Realität, wie hart sie auch sein mag, ins Auge zu sehen, ohne wegzuschauen.

Denn gerade dann, wenn die Dinge am „normalsten“ erscheinen, sollten wir uns am meisten Sorgen machen. Und verpflichten uns, sie zu ändern, solange wir noch Zeit haben. Die Zukunft der Empathie und vielleicht der Menschheit selbst könnte davon abhängen.